例えば、ある日の午後、オフィスのデスクに座りながら、あまりにも多すぎるタスクを前に途方に暮れるという場面を想像してみてください。午前中の会議で指示された複数の資料作成、メールの返信、さらには翌日のプレゼン準備、家に帰ってからの家事や子供の世話まで、頭の中は混乱状態。どこから手をつければよいのか見当がつかず、結局何も進まないまま時間だけが過ぎていく…..

日々の業務やプライベートでのタスクが多すぎて、「何から始めればいいのか」と悩んだ経験はありませんか?その結果、手が付けられないまま時間だけが過ぎてしまい、自己嫌悪やストレスを感じることも少なくないでしょう。

この問題の本質は、多くの場合「タスクの曖昧さ」にあります。私たちはやるべきことを理解していても、具体的な第一歩が見えないために、行動に移すことが難しく感じられるのです。そんな時に役立つのが「タスク整理チェックリスト」です。

タスク整理チェックリストとは?

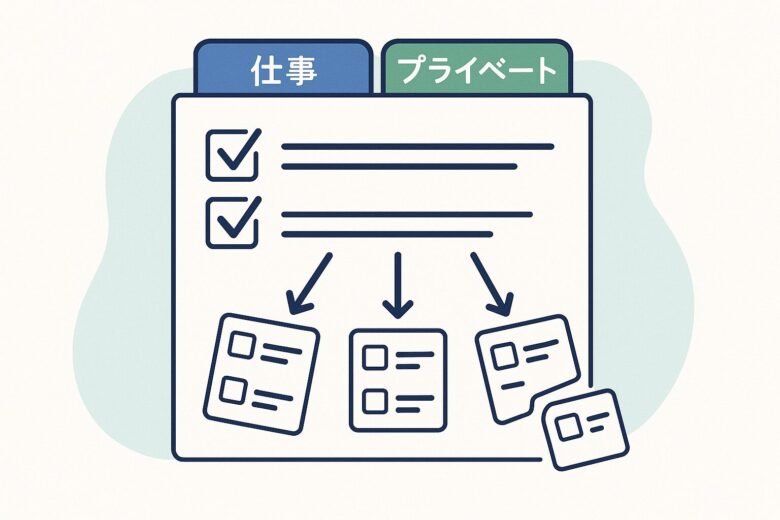

タスク整理チェックリストは、自分が抱えるタスクをシンプルで具体的なステップに分解し、カテゴリごとに分類して整理するためのリストです。これを活用することで、「次にやること」が明確になり、すぐに行動できる状態になります。

タスク整理チェックリストを効果的に作成するためのポイントは以下の通りです。

- タスクを明確にする:曖昧な表現を避け、具体的に書き出します(例:「資料作成」→「来週のプレゼン資料を10ページ作成する」)。

- ゴールと現状を比較する:「何を達成したいのか」と「今どのような状態か」を明記します。これは心理学でいうメンタル・コントラスト法に基づくもので、実際に目標達成率が向上することが研究で示されています。

- タスクを達成が比較的簡単なサブタスクに分割する:タスク全体を取り組みやすい小さな単位のサブタスクに分けます。例えば、「プレゼン資料の作成」を「データ収集」「資料のアウトライン作成」「グラフ作成」「スライドのデザイン」といった具合に、具体的かつ簡単に取り組める作業に分解することで、達成感を得やすくなります。

- カテゴリごとに分類する:「仕事」「プライベート」、「A案件」「B案件」「C案件」など、カテゴリ分けすることで、自分が何にどれくらいの時間を割こうとしているのかが明確になります。これにより、自分の気持ちや優先順位と合っているかを毎回確認できます。

- 量や時間を細分化する:アンケート入力や勉強時間など、量や時間がはっきりしているタスクは、そのままの単位で細分化するのが効果的です。例えば、「アンケート100枚分入力する」というタスクであれば、「10枚入力する(累計10枚)」というように分割し、達成感を何度も感じながら進めることができます。

- やる順番を明確にする:タスクに取り組む順番をはっきりさせることで、何から始めれば良いかが明確になり、一つずつ順番に完了させる達成感を得ることができます。

なぜチェックリストが有効なのか?

チェックリストが効果的なのは、タスクを細かく分解することで「どこから手をつければ良いか」が明確になり、心理的なハードルが下がるためです。また、「進捗の可視化」が行えるため、小さな成功体験が生まれ、それがモチベーションをさらに高めてくれます。これは心理学的に「ゴール・グラディエント効果」として知られており、目標に近づくほど行動が加速するとされています。

また、チェックリストを使うことによって、タスクに取り組む際の迷いや不安が軽減され、精神的な負担が減少します。何をするべきかが明確になっている状態では、余計な思考やストレスがなくなり、純粋にタスクへ集中できる環境が整います。

AIがチェックリスト作成を支援する「するたす」の活用

私たちが開発している「するたす」は、このタスク整理をさらに簡単に行えるようにAI技術を活用しています。「するたす」は、入力されたタスクを自動でスモールステップに分割してくれるため、タスクの整理を素早く行うことが可能です。タスクの所要時間やゴール、現状を入力すると、AIが最適なサブタスクを生成してくれます。

また、「するたす」はユーザーが入力した自由記述(例えば職業や普段のルーチンワークなど)を考慮した上でサブタスクの生成を行ってくれるため、個々のニーズに合わせたより精度の高い提案を得ることができます。

まとめ

タスク整理チェックリストを利用することで、「やるべきこと」が明確になり、行動への第一歩を簡単に踏み出せるようになります。さらに、AIツール「するたす」を活用することで、より効率的にタスクを管理し、生産性を高めることが可能です。

日々のストレスや自己嫌悪から解放され、スムーズで充実した毎日を送りましょう。