なぜ「やる気 出ない」はこんなにしつこいのか

朝、机に向かったままただタブだけ増えていく。やるべきことは分かっているのにやる気 出ない——そんな日は、あなたの根性が足りないのではなく、心の仕組みがそっとブレーキを踏んでいます。多くの人に共通するつまずきは3つ。①理想ばかり見て現実の障害を見落とす(メンタル・コントラスト不足)。②「大きくて曖昧」なタスクが頭の容量を圧迫する(認知負荷)。③小さな前進が見えず達成感が貯まらない(Progress Principle)。今日から試せる“動ける設計”まで噛み砕いて案内します。

やる気 出ないと感じるとき、心の中で何が起きているのか(原因)

メンタル・コントラスト不足:理想だけを見て疲れていないか

メンタル・コントラストは「望む未来」と「現状の障害」を並べて考える手法です。理想だけを思い描くと、一瞬は気分がよくても、身体のエネルギー反応はむしろ下がることがある――という報告があります。つまり、未来をポジティブに空想して満足してしまうと、行動の着火剤が抜ける。理想を描く“だけ”では足りず、実際に立ちはだかる障害を具体的に言語化することが、行動のスイッチになります。

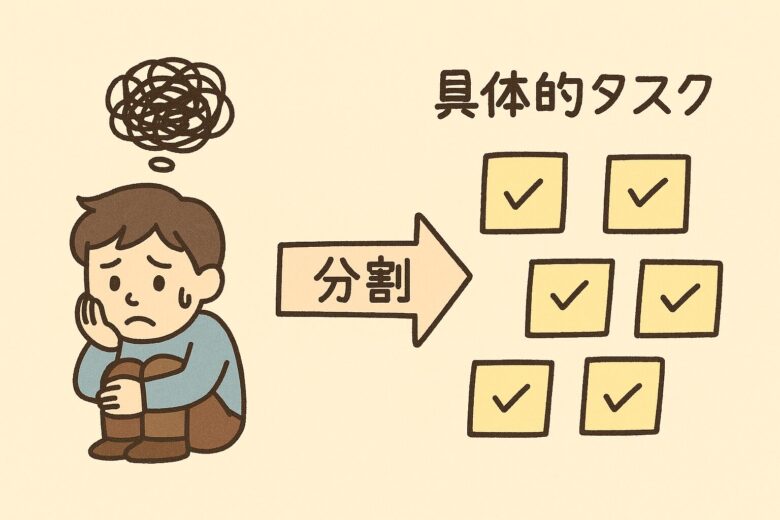

認知負荷とチャンク化:曖昧な“大きな塊”がブレーキになる

「企画書をやる」「部屋を片づける」――こうした表現は、範囲が広く曖昧です。脳は曖昧さを嫌い、認知負荷(考えるコスト)が上がるほど着手を先延ばしにします。対処はシンプルで、チャンク化(小さな具体行動に分割)です。たとえば「5件ヒアリングの抜粋を箇条書きにする」「明日提出分の図表だけ整える」のように、名詞ではなく動詞に落とすのがコツ。

進捗の不可視性(Progress Principle):小さな達成が見えていますか

人は小さな進歩を感じると、次の一歩を踏み出しやすくなります(Progress Principle)。逆に、成果が見えないと疲労感だけが積み上がる。だからこそ、「完了がハッキリわかる単位」に分け、「終わった」の印を視覚的に残すことが重要です。

やる気 出ないを越えるタスク管理ステップ(対処)

以下は、心理学のエビデンスを日々の運用に落とす現実的な手順です。紙でも、使い慣れたアプリでも実行できます。

STEP1:メンタル・コントラストを書いて「望み」と「障害」を並べる

- 望む未来(Wishes/Outcomes):何が良い状態かを一言で。

- 現状の障害(Obstacles):いま何が邪魔かを事実ベースで。

- すぐの行動(Plan):障害を越える最初の動詞を1つ。

例)

- 望み:企画書を自信を持って提出する。

- 障害:情報が散らばり論点がまとまらない。

- 行動:ヒアリング記録の重要文を10行だけ抜粋する。

最初から完璧を狙わず、「10行だけ」「5分だけ」と量を小さく固定します。

STEP2:タスクを3〜7個にチャンク化し、最初は5分で終わる行動に

人のワーキングメモリ(作業に使える短期記憶)は、同時に多くを抱えられません。3〜7個に分け、各チャンクは動詞で書く。特に先頭の1つは5分で終わるサイズに。

例)「企画書を作る」を分解

- 依頼メールから要件を3行に要約

- ヒアリング記録から重要文を10行抜粋

- 抜粋を3つの見出しに整理

- 見出しごとに図表の必要有無だけ決める

- 1章の骨子を200字で下書き

- テンプレに流し込み

- 提出チェックリストで最終確認

STEP3:進捗を「見える化」して、連鎖するモチベーションを作る

- チェック済みの印が残る仕組みを使う(紙のチェックボックス、デジタルの完了マーク)。

- 1日の終わりに「できたことメモ」を3行だけ書く。

- 週に1回、未完了タスクを再チャンク化して“大きな塊化”を防ぐ。

事例:「やる気 出ない」で企画書が進まない日の進め方

ケース1(個人):在宅勤務Aさんの1日の回し方(具体例)

- 08:45(5分)「望み/障害/最初の一歩」をメモ

望み:企画書を自信を持って出す。

障害:論点が散らばっている。

最初の一歩:ヒアリング記録から重要文を10行抜粋。 - 09:00(5分)要件を3行に要約

書けたら次の15分に進む/書けなければ5分延長でOK。 - 10:30(15分)抜粋10行→見出し3つ

Before:「情報が多すぎる」

After:「A:現状」「B:課題」「C:提案」の3見出しに整理。 - 14:00(10分)1章だけ200字の骨子

完了の定義:200字で要点がつながっていれば完了。出来は問わない。 - 16:30(10分)テンプレに流し込み、チェック1つ付ける

- 17:30(3分)「できたことメモ」を3行+明日の最初の5分行動を書く

ポイント:会議に割り込まれても、次にやる5分の行動が1つ決まっていればすぐ戻れる。

ケース2(チーム):上司と共有して先延ばしを減らす

- 共有するもの:完成品ではなく「やる手順(3〜7個)」

例:「要件を3行に要約」「重要文を10行抜粋」「見出しを3つに整理」 - レビューしてほしい所:今日は1点だけに絞る

例:「見出しだけ確認してください」 - 完了の基準:短い一文で決めておく

例:「1章=骨子200字を書けたら完了」

効果:何をするか・どこを見るか・どこまでで終わりかが明確になり、先延ばしが減る。

よくある落とし穴Q&A

Q1:5分で区切ると細かすぎて逆に面倒です。

- A:5分は“着手のハードル”を下げるための踏み台です。実際には連続して15〜30分やってもOK。大事なのは最初の一歩が具体的で小さいこと。

Q2:チャンクが多すぎて混乱します。

- A:3〜7個に再圧縮しましょう。似た作業はひとまとめにして、順序の前後より完了の定義を明確にする方が効きます。

Q3:理想と障害を書いたら気分が落ちました。

- A:普通の反応です。障害を直視した後は、「今の自分ができる最小の行動」を1つ書いて締めましょう。ここで動詞にし、名詞で終わらせないのがポイント。

Q4:完璧主義で、粗い下書きが許せません。

- A:「粗さは一時的」と付箋に書いてモニターに貼るくらいでちょうど良い。粗い下書き→見直し→仕上げ、の段階を分けること自体がチャンク化です。

まとめ:小さく動く設計が、やる気を“呼び戻す”

- やる気 出ないの背景には、(1)理想だけで満足する癖、(2)曖昧タスクによる認知負荷、(3)進捗の不可視性があります。

- 対処は、メンタル・コントラスト → チャンク化(3〜7) → 5分行動 → 見える化の順で設計すること。

- 完璧なやる気を待つより、動けるデザインを先に作る。これが先延ばしを止める一番の近道です。

今日のタスクを“5分で始める設計”に変えよう

『するたす』は、上の流れをそのまま日常で回すためのAI搭載タスク管理。

- メンタル・コントラスト欄に「望み」と「障害」を書ける

- タスクを3〜7の動詞ステップに自動分解

- 完了マークで進捗が見える

まずは1つのタスクで試してください。最初のステップは“5分で終わる動詞”に。