夏休み明けやゼミの節目、ふと手が止まり「何からやれば…」と画面の前で固まることはありませんか。卒論は“正解が見えにくい大型プロジェクト”で、進まない理由は人それぞれです。そこで本稿では、原因の分解→最小タスク化→日々の前進を作る設計の順に、学部生でも使える具体策をまとめます。読むだけでなく、3分ワークで今日の一歩を決め、必要に応じてツールも活用できるようにします。次章から、よくあるつまずきを言語化して不安をほどきます。

この記事で解決できること

- 停滞の原因を「行動に変換できる単位」に分解できます

- 今日から15〜30分で進める具体ステップがわかります

- 引用・章立て・剽窃回避の基本を手早く確認できます

卒論でいま感じている行き詰まりと検索意図の整理

進まないときに起きる典型パターン

- 始め方が曖昧:「テーマはあるが最初の1段が決まらない」

- 作業の粒度が大きすぎる:「先行研究をまとめる」など負荷が高い指示語で自分に命じている

- 時間の錯覚:締切が遠く感じる/近すぎて不安で固まる

- 評価不安:完璧主義で下書きを出せず、ゼミのFBが遅れる

本当に知りたいのは卒論をどこから動かすか

検索の裏には「今日の30分をどう使えば進むのか」という切実な問いがあります。最初に決めるべきは“問い(RQ)と最小行動”。この2点が曖昧だと、情報を集めるほど混乱します。

卒論が進まない原因を分解して理解する

卒論の問いが曖昧(テーマはあるが仮説がない)

「○○について調べる」は主題であって問いではありません。RQは「誰に対して、何と何の関係を、どの条件で、どう測るか」を含む1文にします(完全でなくてOK)。例:コロナ禍の大学生におけるオンライン授業満足度は、同期的な学習仲間の有無によってどの程度異なるか。

作業の粒度が大きすぎて着手が難しい

「先行研究レビュー」→「3本だけ要旨を3行で抜き書き」へ。動詞+具体的対象+時間目安の単位に落とすと、脳の抵抗が下がります(例:「A,B,Cを各3分で要旨メモ」)。

卒論を今日から進める具体アクション(小さく確実に)

卒論を動かす5ステップ

- RQドラフトを1文:完全性より“仮の旗”を立てる。

- 仮説/観点を2個:A説・B説の対立や代替説明をメモ。

- 関連3本だけ拾う:要旨(背景/方法/結論)を各3行でメモ。

- 章立て骨子を5行で:序/先行/方法/結果/考察を各1行。

- 今日の15分タスク:例「関連1本を要旨3行にする」。終わったら次の15分を予約(カレンダー or アプリ)。

コツ:各ステップの終わりに**“次の最小タスク”**を書き残すと、再開コストが下がります。

よくある失敗と対策

- 資料集め無限化 → 制限:「3本→要旨→比較」の順を固定し、追加は“比較後”。

- 完璧主義 → 草案の共有:ゼミや指導教員に“未完成の5行骨子”を提出し、方向性を早期確認。

- 引用の混乱 → 一箇所で管理:文献は1ツールに集約し、引用形式は学部要項に合わせる。

- 時間見積りの過小評価 → 見積り×1.5で計画。

ケーススタディとミニワーク(15分)

- 状況:「テーマは決まったが、先行研究レビューが進まない」

- 処方:3本だけ抽出→各3分で要旨3行→3分で共通点と差分を1行ずつ。

- 成果物:先行研究節の骨子5行ができ、次回は差分からRQを磨けます。

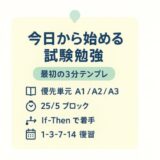

3分で書き出す卒論テンプレ

- 研究の問い:______ は ______ によって ______ か。

- 背景の要点(3行):① ______ ② ______ ③ ______

- 先行研究(3本×3行):A/B/Cの要旨

- 章立て骨子(5行):序|先行|方法|結果|考察

- 今日の15分:______ を3行で要旨化

ツール活用で卒論の着手ハードルを下げる

卒論を最小構成で始める

- メモは1ファイル(クラウド)に集約。

- RQ/骨子/要旨の3ブロックだけ固定化。

- タイマー15分で“短い集中→小休止”。

CTA(本文内ボックス可):AIタスク管理「するたす」で曖昧タスクを分解して着手ハードルを下げる

卒論に関するFAQ(よくある疑問)

- Q: 卒論でダメな例は?

A: 主観のみ・出典不明・引用表記なし・RQと方法が対応していない、など。学部要項の書式に従い、必ず出典を明記します。 - Q: 卒論とは簡単に言うと?

A: 学部での学びを問い→方法→結果→考察で論証する文書です。感想文ではなく、根拠に基づく記述が求められます。 - Q: 卒論をパクったらバレますか?

A: 剽窃は重大な不正です。検出ツールや指導教員の査読で高確率で発見されます。必ず引用ルールを守りましょう。 - Q: 卒論の2万字は何枚くらい?

A: 文字サイズや行間で異なりますが、A4で概ね20〜40ページ程度が目安。詳細は学部要項を確認。 - Q: どこから書き始めれば効率がよい?

A: 先行研究の要旨3行×3本→章立て5行→序論の問題設定の順が再現性高めです。 - Q: 締切直前でも間に合う進め方は?

A: 節単位で完成→共有を小刻みに。毎日15〜30分で“可視の前進”を作り、査読ループを早めます。

注意書き

- 大学・学部ごとに形式や引用スタイルは異なります。所属の要項を最優先してください。

- 長期間にわたり強い不眠・食欲低下・抑うつ状態が続く場合は、自己診断に頼らず学生相談・医療機関の活用を検討してください。

まとめ(次の一歩を決める)

- RQを1文で仮決めし、仮説を2個メモする

- 先行研究3本×要旨3行で情報過多を防ぐ

- 章立て5行で“骨子”を可視化する

- 今日の15分タスクを予約して終える

次アクション:このページを開いたまま、テンプレの空所を3分で1つ埋めてみましょう。

まずは『するたす』で小さく始める

- 曖昧なタスクをAIが小さく分解し、最初の一歩が決まります