「やると決めても手が動かない」「範囲が広すぎて優先順位が決められない」——そんなときは、試験勉強を“気合”で押し切るよりも、始めやすい形に小さく分解するのが近道です。最初の5分で何をするかが決まれば、作業興奮(やり始めるとやる気が出る現象)が味方になります。本稿では、過去問を軸に据えつつ、間隔反復で記憶を定着させる回し方を、心理学と学習科学に沿って具体化します。今日から実行できる3分テンプレも用意したので、まずは小さく始めて感触を掴みましょう。

この記事で解決できること

- 着手の迷いを減らし、1日目から机に向かえる手順がわかります

- 過去問中心の回し方と、忘れにくくする復習サイクルを設計できます

- 仕事や部活と両立できる「最小構成」の学習環境を整えられます

試験勉強の現状と検索意図の整理

試験勉強でよくあるつまずき

- 範囲が広く、「どこから手を付けるか」で停止する

- 参考書を読み込むだけで、アウトプット(問題演習)が不足

- まとめノートに時間をかけすぎ、復習サイクルが回らない

- 平日が忙しく、短時間の学習が積み上がらない

- 模試・過去問の振り返りが点に留まり、面にならない

試験勉強の核心:何を・どれだけ・どうやって

- 何を:出題頻度の高い単元・設問形式(過去問分析で抽出)

- どれだけ:合格点から逆算した必要正答数(配点×弱点補正)

- どうやって:インプット2:アウトプット8を目安に、演習起点で回す

試験勉強が進まない原因を理解する

作業興奮と最小単位化が効く理由

やる気は行動の結果として生まれることが多く、着手の摩擦が小さいほど立ち上がりやすくなります。

- 最小単位化:例)「第3章を読む」ではなく「p.46〜49の太字だけ音読」

- 環境トリガー:机にテキスト・過去問・タイマーのみを置く

- 見える化:始めたらチェックボックスを1つ埋める(即時報酬)

忘却曲線×間隔反復を試験勉強に落とす

忘れやすさは自然現象なので、復習のタイミング設計で対処します。

- 1日後 → 3日後 → 7日後 → 14日後の復習を基本サイクルに

- 復習は再読より再現(答えを見ずに解く/要点を口頭説明)

- 単語や定義はカード化し、誤答カードのみ高頻度で回す

試験勉強を進める具体策

試験勉強を進める5ステップ

- 試験概要を把握:形式・範囲・配点を1枚に要約(写真に撮って常時閲覧)

- 過去問の全体観を掴む:最初に1年分を通しで解き、設問タイプと得点源をマーキング

- 優先順位の確定:配点×出題頻度×自分の正答率でA/B/Cに分類

- 学習ブロック化:25分演習+5分振り返りを1セット、平日2〜4セットを確保

- 復習の予約:誤答だけをカード化し、1-3-7-14日の再挑戦をカレンダーに登録

陥りがちな失敗と対策

- 読み込み偏重 → 1ブロック目は必ず演習で開始

- 完璧主義 → 「7割で次へ」を合言葉に、周回で精度を上げる

- まとめノート沼 → ノートは誤答と根拠のみ、清書しない

- 復習の先延ばし → スマホに日時固定の通知を入れ、迷いを排除

- 過去問の答え見過ぎ → まず答えを隠して所要時間を測る、採点→分析→再挑戦の順

試験勉強のケーススタディとミニワーク

平日忙しい社会人・学生でも回せる1週間プランの例です。

- 月:過去問Aの第1〜2問(25分×2)→誤答カード化(5分)

- 火:講義動画やテキストでAの弱点補強(25分×2)

- 水:過去問Aの第3〜4問(25分×2)→誤答カード化(5分)

- 木:1日後・3日後復習の束(25分×2)

- 金:過去問Aの通し(50分)→分析(10分)

- 土:A以外の高頻度単元の小問演習(25分×3)

- 日:休息+棚卸し(よかった点/改善点を3行で記録)

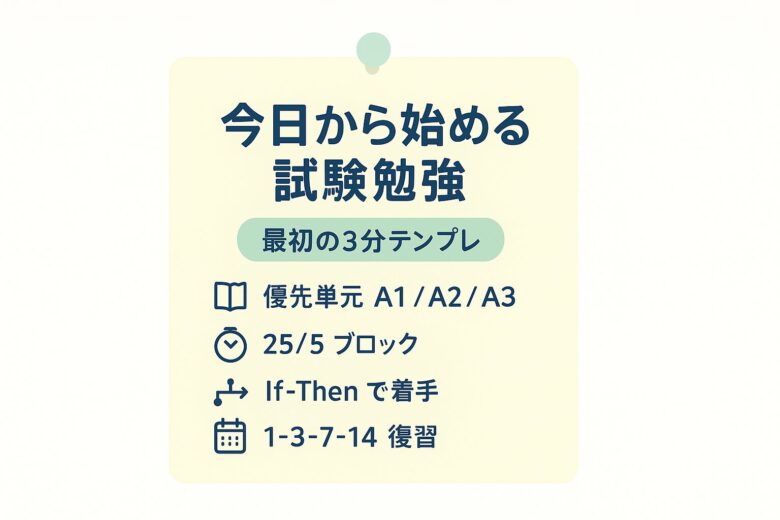

3分で作れる試験勉強テンプレ

①優先単元3つ:A1/A2/A3を書き出す

②ブロック数:平日2・休日4(25分+5分)

③If-Then:

- もし帰宅後に疲れているなら、誤答カード10枚だけ

- もし移動中なら、要点音読を録音→自分で再生

- もし週末に時間があるなら、過去問通し→分析10分

④復習予約:誤答に1-3-7-14日の予定を一括登録

試験勉強を助けるツールの活用

ツール最小構成

- タイマー(25/5のサイクル管理)

- 過去問PDF+赤ペン(採点と根拠メモ)

- カードアプリ(誤答カードを間隔反復で回す)

- タスク分解アプリ(曖昧な項目を最小行動へ落とす)

CTA:AIタスク管理「するたす」で曖昧タスクを分解して着手ハードルを下げる

試験勉強のFAQ

- Q: 過去問は最初から解いても良いですか?

A: 良いです。まず1年分を通しで解き、出題タイプと自分の正答率を把握してから、優先順位を付けましょう。 - Q: 25分勉強+5分休憩(ポモドーロ)の効果は?

A: 集中と休息のリズムを固定化でき、短時間でも積み上がりやすくなります。長時間ブロックが必要なときは50/10に拡張します。 - Q: 社会人は平日どれくらい確保すべき?

A: 25分×2〜4ブロックを目安にし、通勤や昼休みを誤答カードに充てると効果的です。 - Q: ノートまとめは必要?

A: 誤答と根拠のみに限定しましょう。清書よりも「再現できる形」に時間を使うのが得策です。 - Q: 模試はどの頻度?

A: 1〜2か月に1回。結果は点数だけでなく設問タイプ別の弱点まで分析し、翌週の計画に反映します。 - Q: 暗記は理解と丸暗記のどちらを先に?

A: 原則は理解→例外の暗記。公式・定義は意味づけ、例外はカードで反復します。

注意点とコンディション管理

- 眠気・体調不良・極端な不安で学習が継続できない場合は、生活リズムの調整や相談先の活用を検討してください。

- 自己判断で無理を重ねず、必要に応じて学校・職場・家族に学習計画を共有し環境調整を行いましょう。

まとめ

- 過去問を起点にA/B/Cの優先順位を決め、演習→分析→再挑戦で回す

- 25/5ブロックで平日も積み上げ、1-3-7-14日の復習を予約

- ノートは誤答と根拠のみ、清書はしない

- 次アクション:今すぐ3分テンプレで今日の2ブロックを確定し、タイマーをスタート

試験勉強を『するたす』で小さく始める

- 曖昧なタスクをAIが小さく分解し、最初の一歩が決まります