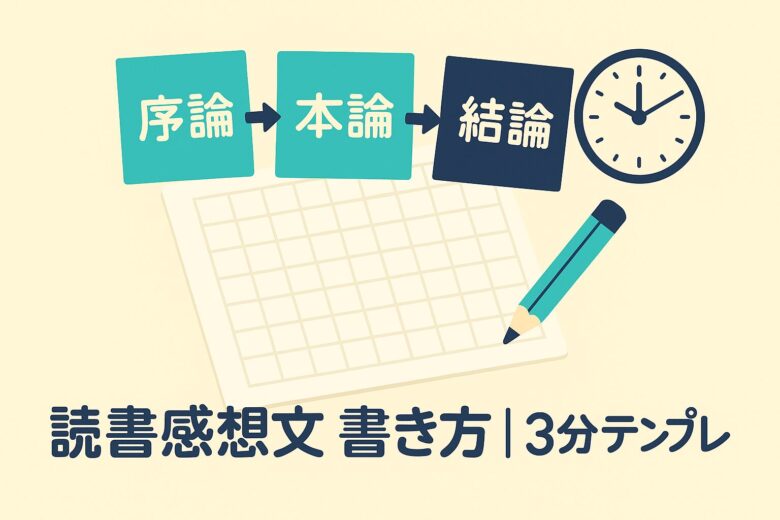

夏の宿題の山を前に、手が止まるいちばんの理由は「何から書けばいいか曖昧」だからです。読書感想文 書き方で検索しても、例が多すぎて自分ごとに落ちないこともありますよね。本記事は、序論・本論・結論の“使える型”に沿って、短時間で骨子を作るミニテンプレと、失敗しにくい配分表を提示します。さらにタスク分解の視点で、書き出し→本論→まとめへ自然に流れるステップを用意。まずは「迷いを減らす」ことから始め、次章でよくあるつまずきを整理します。

『読書感想文 書き方』で迷う理由を先に整理

『読書感想文 書き方』でよくあるつまずき

- あらすじが長くなりがち:全体の1〜2割で十分。感想文の土台に必要な最小限だけ。

- 「面白かった」で止まる:出来事→自分の感情→理由→気づきの順に深める。

- 体験との結びつけが不自然:本の場面と似た状況(価値観が揺れた瞬間)を1つ選ぶ。

- 字数オーバー/不足:序論2、本文7、結論1の配分(例:1200字なら240/840/120)。

『読書感想文 書き方』の核心は「自分の気づき」

読書感想文の読みどころは価値観の変化です。心が動いた箇所を1つに絞り、「なぜその場面で動いたのか」を言語化します。できごと→感情→理由→気づき→今後の行動、の流れを意識すれば、内容は自然に深まります。

読書感想文を書く前に理解する基本の流れ

読書→メモ→構成→下書き→推敲の5相

- 読書:付箋やメモで「心が動いた一言・一場面」を残す。

- メモ:動いた理由を短文で3つ。体験の候補も1つ書く。

- 構成:序論・本論・結論の骨子を作り、段落ごとの役割を決める。

- 下書き:配分に沿って一気に書く(後で直せる前提)。

- 推敲:削る>足すの順。主語述語のねじれ、重複、冗長表現をカット。

読書感想文 書き方のキーポイント:視点と引用の扱い

- 視点:自分の変化が主役。登場人物の評価に終始しない。

- 引用:必要最小限・短く。出典(著者名・書名・ページ)が分かる形で。

- あらすじ:感想の理解に必要な範囲だけ。結末のネタバレには注意。

読書感想文 書き方を5ステップで実行

読書感想文 書き方の5ステップ

- 題材を決める:心が最も動いた1場面に絞る。

- ベースメモ(各1文):①場面の事実 ②自分の感情 ③その理由 ④得た気づき ⑤今後の行動。ここが読書感想文 書き方の骨。

- 段落設計(1200字例):

- 序論 240字:書名・著者・選書理由+焦点となる場面の予告

- 本論 前半 420字:場面の要点と自分の感情・理由

- 本論 後半 420字:体験との結びつきと気づきの展開

- 結論 120字:学びの要約と今後の行動宣言

- 下書き:配分に沿い、文体は「です・ます」で統一。主語の指示を明確に。

- 推敲チェック:

- あらすじの比率は2割以内か

- 「面白い」「すごい」など抽象語に理由が添えてあるか

- 引用が過剰・不明瞭になっていないか

失敗と対策

- 失敗:あらすじが半分以上。→ 対策:場面は1つに限定、要約は5〜6行に収める。

- 失敗:「〜と思った」で止まる。→ 対策:「なぜ?」を2回くり返して理由を具体化。

- 失敗:体験がこじつけ。→ 対策:感情の質(悔しさ・不安・喜び)でつなぐ。

- 失敗:段落が1つ。→ 対策:序論/本論/結論を空行で区切る。見出しは不要でも段落は明確に。

ケーススタディ

- 題材:主人公が謝れずに悩む場面

- 自分の体験:部活でミスを隠した経験

- 気づき:「失敗を言葉にすることが、相手への敬意になる」

- 今後:間違えた時は24時間以内に共有する

この骨子だけで、読書感想文の本論は自然に深まります。

読書感想文 書き方の3分テンプレ

【序論】『(書名)』((著者))を読んだ。~という場面に心が強く動いた。なぜなら(理由の種)を自分の経験と重ねて考えたからだ。

【本論1】場面の要点:____。その時私は(感情)。それは(理由1/理由2)による。

【本論2】似た経験:____。当時の私は(感情)。今回の場面と違うのは(差分)。ここから(気づき)に至った。

【結論】この本から(学び)。これから(行動宣言)を続けたい。

※空欄をメモで埋め、あとから接続詞(しかし/つまり/たとえば など)で滑らかにします。

読書感想文執筆を助けるツール活用

読書感想文 書き方を最小構成で始める

- 道具は3つ:本、付箋(3枚)、タイマー(15分)。

- 付箋1:心が動いた文/場面、付箋2:自分の感情と理由、付箋3:体験のメモ。

- タイマーで3分テンプレを一気に埋め、配分表に沿って下書きへ。

AIタスク管理「するたす」で曖昧タスクを分解して着手ハードルを下げる

「読書感想文の骨子づくり(15分)」のようにタスク分解すると、最初の一歩が決まり、手が動きます。

FAQ:読書感想文 書き方のよくある質問

- Q: 書き出しが決まりません。

A: 書名・著者・選書理由+心が動いた場面の予告で十分です。感想は本論で深めます。 - Q: あらすじはどの程度必要ですか?

A: 読み手が場面を理解できる最小限(全体の1〜2割)。登場人物名と出来事の流れだけに絞ります。 - Q: 引用してもいい?

A: 短く一部を引用し、書名・著者など出典がわかる形に。引用が主役にならないよう注意します。 - Q: 1200字で段落はいくつ?

A: 4段落(序論/本論前半/本論後半/結論)が扱いやすいです。各段落の役割を明確にしましょう。 - Q: 本が合わなかった時は?

A: 「どこで/なぜ合わなかったか」「それでも得た気づき」を正直に書けば価値ある感想になります。

読書感想文 書き方に関する大切なこと

- 学校やコンクールの指示が最優先です。文字数・提出形式・禁止事項(過度な引用・生成物の扱い等)を必ず確認してください。

- 文章の独自性が重要です。他者の文章のコピーや、出典不明の引用は避けましょう。

まとめ:要点と次の一歩

- 場面は1つに絞ると、感情と気づきが深まる(読書感想文 書き方の土台)。

- 配分表(2:7:1)で迷わず書ける(読書感想文 書き方の地図)。

- 3分テンプレ→下書き→削るの順で効率化(読書感想文 書き方の最短ルート)。

- 抽象語には理由を、体験は感情の質でつなぐ

- 次の一歩:付箋3枚で骨子を作り、タイマー15分で序論240字を書き切りましょう——ここまでが読書感想文 書き方の実践ラインです。

まずは『するたす』で小さく始める(無料枠あり)

- 曖昧なタスクをAIが小さく分解し、最初の一歩が決まります